Galaxien sind die Bausteine unseres Universums – gewaltige Inseln aus Milliarden von Sternen, Gaswolken und dunkler Materie, die das kosmische Gefüge formen. Aber wie entstehen diese faszinierenden Strukturen eigentlich? Die Entstehung von Galaxien ist eines der großen Rätsel der modernen Astrophysik, das uns zurück in die Anfänge des Universums führt. Seit dem Urknall vor etwa 13,8 Milliarden Jahren hat sich das Chaos aus heißem Plasma allmählich zu geordneten Systemen verdichtet. In diesem Artikel tauchen wir tief in die Theorien der Galaxienbildung ein, beleuchten die Rolle der dunklen Materie und erklären, wie kleine Protogalaxien zu den majestätischen Spiralnebeln wie unserer Milchstraße wachsen. Ob Sie ein Sternenliebhaber oder ein Neuling in der Kosmologie sind – hier erfahren Sie alles Wissenswerte über die Galaxienentstehung auf eine klare und spannende Weise.

Paralleluniversen: Realität oder Fantasie?

Die Grundlagen der Galaxienbildung

Die Geschichte der Galaxien beginnt unmittelbar nach dem Urknall. In den ersten Sekundenbruchteilen des Universums war alles ein glühend heißes Suppe aus Quarks und Gluonen, die sich rasch zu Protonen und Neutronen verbanden. Nach etwa 380.000 Jahren kühlte das Universum ab, und die ersten Atome – hauptsächlich Wasserstoff und Helium – bildeten sich. Doch die Materie war gleichmäßig verteilt, und ohne Störungen hätte sie einfach weiter expandiert. Hier kommen winzige Dichteschwankungen ins Spiel: Quantenfluktuationen aus der Urknall-Ära, die zu leichten Ungleichgewichten führten.

Diese Schwankungen wurden durch Gravitation verstärkt. In Regionen mit etwas höherer Dichte zog die Schwerkraft weitere Materie an, was zu ersten Klümpchen führte. Die Galaxienbildung ist somit ein Prozess der Hierarchie: Klein anfangen, groß werden. Zwei Haupttheorien dominieren das Feld – das „Top-Down“-Modell und das „Bottom-Up“-Modell. Das Top-Down-Modell, das in den 1960er Jahren populär wurde, geht davon aus, dass riesige Gaswolken direkt nach dem Urknall kollabierten und Galaxien in einer einzigen, massiven Phase formten. Im Gegensatz dazu beschreibt das Bottom-Up- oder hierarchische Modell, das heute vorherrscht, einen schrittweisen Aufbau: Kleine Strukturen verschmelzen zu immer Größeren.

Beobachtungen mit Teleskopen wie dem Hubble oder dem James Webb Space Telescope (JWST) unterstützen das hierarchische Modell. Frühe Galaxien, die wir aus der Ferne sehen (und damit aus der Vergangenheit), erscheinen klein und unregelmäßig – perfekte Bausteine für spätere Riesen.

Die Rolle der Dunklen Materie

Ohne dunkle Materie gäbe es keine Galaxien, wie wir sie kennen. Diese unsichtbare Substanz macht etwa 27 Prozent des Universums aus und interagiert nicht mit Licht, sondern nur durch Gravitation. Nach dem Urknall half dunkle Materie, die ersten Dichteklumpen zu stabilisieren. Während baryonische Materie (die „normale“ aus Atomen) durch Strahlung behindert wurde, konnte dunkle Materie frei kollabieren und Gravitationsfelder aufbauen.

Stellen Sie sich vor: Dunkle Materie bildet „Halo“s – kugelförmige Hüllen, die wie unsichtbare Gerüste wirken. Baryonische Materie fällt in diese Halos hinein und verdichtet sich. Ohne sie wären Galaxien instabil; sie halten die Sterne in ihren Bahnen und verhindern, dass alles auseinanderdriftet. Studien zeigen, dass dunkle Materie die Rotationskurven von Galaxien erklärt: Sterne am Rand bewegen sich zu schnell, als dass sichtbare Materie allein ausreichen würde.

In der Galaxienentstehung ist dunkle Materie der Dirigent. Sie orchestriert den Tanz der Materie, von den ersten Proto-Halos bis hin zu supermassiven Schwarzen Löchern in den Zentren. Ohne sie bliebe das Universum eine flache Suppe – stattdessen schuf sie die Bühne für das kosmische Drama.

Von Gaswolken zu Sternen: Der Kollapsprozess

Sobald dunkle Materie-Halos entstanden waren, folgte der baryonische Kollaps. Gaswolken aus Wasserstoff und Helium, die im frühen Universum frei schwebten, fielen in diese Gravitationsfallen. Der Prozess begann mit Schockwellen: Wenn Gas mit Überschallgeschwindigkeit in einen Halo stürzt, erhitzt es sich auf Millionen Grad. Doch Kühlung setzt ein – durch Strahlung entweicht Wärme, und das Gas verdichtet sich weiter.

Bei ausreichender Dichte zünden die ersten Sterne: Kernfusionsreaktionen, in denen Wasserstoff zu Helium verschmilzt und Energie freisetzt. Diese Population-III-Sterne waren massiv und kurzlebig, sie bereicherten das Gas mit schweren Elementen wie Kohlenstoff und Sauerstoff durch Supernova-Explosionen. So entstanden die Bausteine für spätere Generationen von Sternen und Planeten.

In spiralen Galaxien wie der Milchstraße formt sich das Gas zu einer rotierenden Scheibe. Die Zentrifugalkraft verhindert einen vollständigen Kollaps, und spiralförmige Arme entstehen durch Dichtewellen – Bereiche höherer Dichte, die Sterne wie Perlen auf einer Kette formen. Dieser Prozess dauert Milliarden Jahre und ist dynamisch: Gas fließt ein, Sterne explodieren, neues Gas strömt nach.

Hierarchische Verschmelzung und Galaxienwachstum

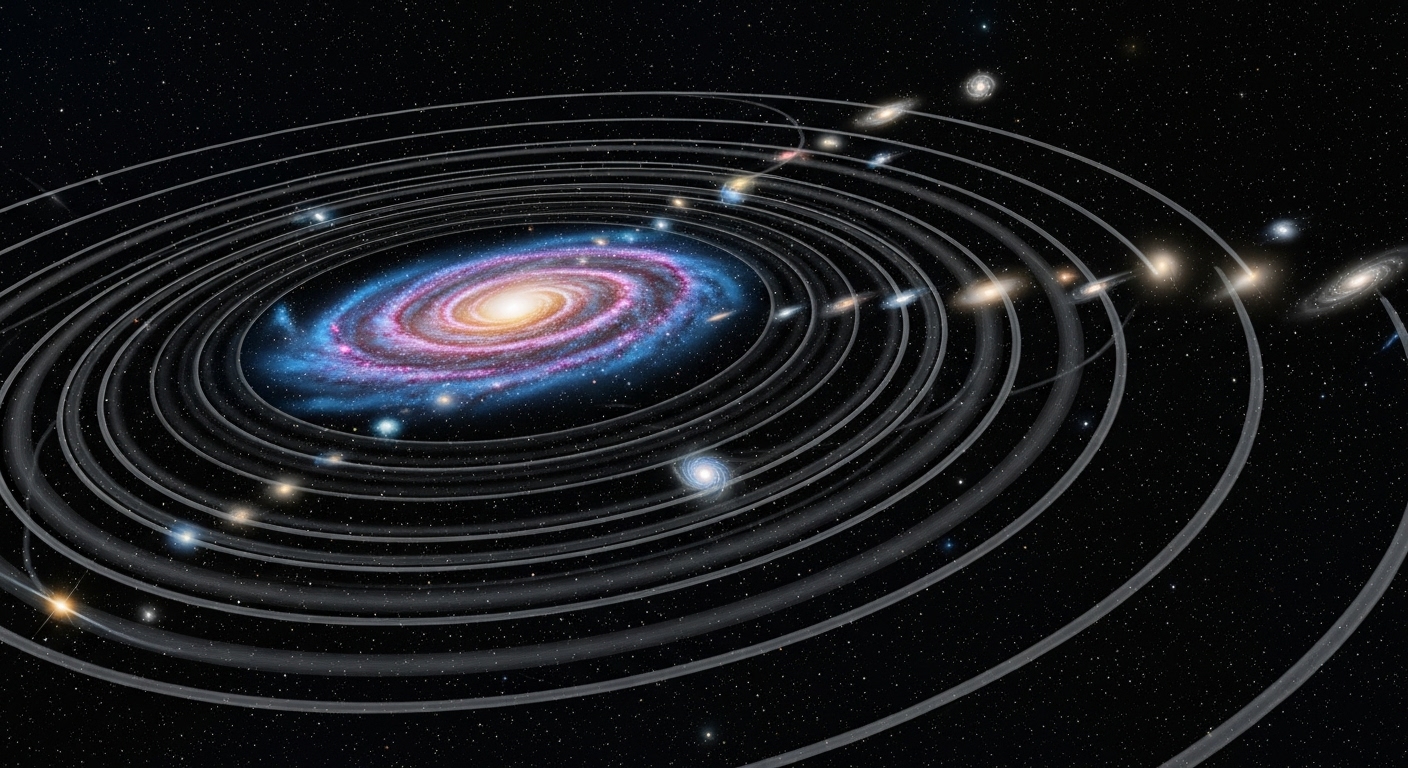

Das Herzstück der modernen Galaxientheorie ist die Verschmelzung. Im hierarchischen Modell wachsen Galaxien nicht isoliert, sondern durch Kollisionen. Frühe Proto-Galaxien, winzig und unregelmäßig, prallten aufeinander und fusionierten. Jede Verschmelzung erhöht die Masse und verändert die Form: Aus vielen kleinen entsteht eine große Spirale oder Ellipse.

Beobachtungen bestätigen das: Die Antennen-Galaxien (NGC 4038/4039) sind ein aktuelles Beispiel für eine Kollision, bei der Sterne und Gaswolken in chaotischen Strömen verschlungen werden. Im frühen Universum waren solche Ereignisse alltäglich; heute sind sie seltener, aber sie formen weiterhin Galaxien. Unsere Milchstraße hat Dutzende kleinerer Galaxien „verschluckt“, wie der Sagittarius-Zwerg, dessen Sterne als Gezeitenströme sichtbar sind.

Diese Verschmelzungen beeinflussen auch die zentralen Schwarzen Löcher: Sie wachsen durch Akkretion von Gas und Materie, und bei Kollisionen können sie fusionieren. Feedback-Mechanismen, wie Jets aus supermassiven Schwarzen Löchern, regulieren den Sternenbildungsprozess – zu viel Gas wird vertrieben, um Überhitzung zu vermeiden.

Die Evolution der Galaxien

Galaxien sind nicht statisch; sie evolieren über Kosmoszeiten. Frühe Galaxien waren kompakt und sternenarm, dominiert von jungen, blauen Sternen. Mit der Zeit reiften sie: Spiralarme bildeten sich durch Rotation, elliptische Galaxien durch intensive Verschmelzungen. Heute machen Spiralen wie die Milchstraße etwa zwei Drittel der großen Galaxien aus, Elliptiker sind gasarm und sternenreich – Relikte wilder Jugendphasen.

Die Evolution wird durch Umweltfaktoren gesteuert: In dichten Galaxienhaufen verschmelzen Galaxien häufiger, was zu elliptischen Riesen führt. Im Feld, wie bei der Milchstraße, herrscht Ruhe. Kürzliche JWST-Entdeckungen zeigen unerwartet reife Galaxien nur 300 Millionen Jahre nach dem Urknall – ein Rätsel, das Theorien auf die Probe stellt und vielleicht auf effizientere Dunkle-Materie-Kondensation hinweist.

Trotz Fortschritten bleiben Lücken: Warum gibt es „fehlende Satelliten“ – zu wenige Zwerggalaxien um große? Simulationen wie IllustrisTNG modellieren diese Prozesse und helfen, Beobachtungen mit Theorie abzugleichen.

Beobachtungen und Moderne Theorien

Unsere Erkenntnisse basieren auf Meilensteinen der Astronomie. Das Chandra-Röntgenteleskop offenbart Feedback von Schwarzen Löchern, Hubble zeigt Verschmelzungen in Echtzeit, und JWST blickt tiefer in die Urzeit. Theoretisch stützt sich alles auf das ΛCDM-Modell (Lambda-Kalte-Dunkle-Materie), das Hierarchie und Expansion erklärt.

Herausforderungen persistieren: Baryonische Physik – Gasdynamik, Sternenbildung – ist schwer zu simulieren. Dennoch machen Fortschritte in der Rechenleistung Theorien präziser. Die Zukunft? Mehr Daten von Euclid oder dem Roman Space Telescope werden die Galaxienentstehung weiter enthüllen.

Zusammenfassend ist die Entstehung von Galaxien ein episches Narrativ aus Gravitation, Kollaps und Kollisionen. Von den ersten Funken nach dem Urknall zu den leuchtenden Wolken von heute – es zeigt, wie aus Chaos Ordnung entsteht. Bleiben Sie dran: Das Universum hat noch viele Geheimnisse parat.

Quellen

- Benson, A. J. (2010). Galaxy formation theory. Physics Reports, 495(1-2), 33-86. Verfügbar unter: https://arxiv.org/abs/1006.5394

- Howell, E. (2022). How galaxies form: Theories, variants and growth. Space.com. Verfügbar unter: https://www.space.com/how-galaxies-form

- Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian. Galaxy Formation and Evolution. Verfügbar unter: https://www.cfa.harvard.edu/research/topic/galaxy-formation-and-evolution