Die Faszination für den Weltraum beginnt oft mit einem atemberaubenden Moment: dem Start einer Rakete. Diese gewaltigen Maschinen, die scheinbar mühelos gegen die Schwerkraft ankämpfen und in den Himmel schießen, sind das Tor zu Satelliten, Raumstationen und sogar fernen Planeten. Aber wie funktioniert ein Raketenstart eigentlich? In diesem Beitrag tauchen wir tief in die Welt der Raketenstarts ein – von den physikalischen Grundlagen über den detaillierten Ablauf bis hin zu den modernen Innovationen. Ob Sie ein Raumfahrt-Enthusiast sind oder einfach neugierig auf die Technik hinter den Sternen, hier erfahren Sie alles Wissenswerte über Raketenstarts, Treibstoffe, Schub und die Herausforderungen der Atmosphäre. Lassen Sie uns starten!

Die Zukunft der Raumfahrt – Was erwartet uns?

Die Grundprinzipien der Raketenantriebs

Jeder Raketenstart basiert auf einem einfachen, aber genialen physikalischen Prinzip: dem dritten Newtonschen Gesetz. Es besagt: Jede Wirkung hat eine gleich große, aber entgegengesetzte Gegenwirkung. In der Praxis bedeutet das: Wenn eine Rakete heiße Gase mit enormer Geschwindigkeit aus ihren Triebwerken ausstößt, drückt diese Abgasströmung gegen die Erde und schiebt die Rakete in die Gegenrichtung – nach oben. Dieser Schub, der aus der Verbrennung von Treibstoffen entsteht, muss stärker sein als die Erdanziehungskraft, damit die Rakete überhaupt abheben kann.

Stellen Sie sich vor, die Rakete ist wie ein riesiger Feuerwerkskörper, nur unendlich präziser und mächtiger. Der Treibstoff – eine Mischung aus Brennstoff und Oxidationsmittel – explodiert kontrolliert in den Triebwerken und erzeugt eine Temperatur von bis zu 3.000 Grad Celsius. Die Ausstoßgeschwindigkeit der Gase kann über 4.000 km/h betragen. Ohne Sauerstoff aus der Atmosphäre zu brauchen, funktionieren Raketen sogar im Vakuum des Weltraums, im Gegensatz zu Flugzeugtriebwerken. Das macht sie ideal für Raumfahrten.

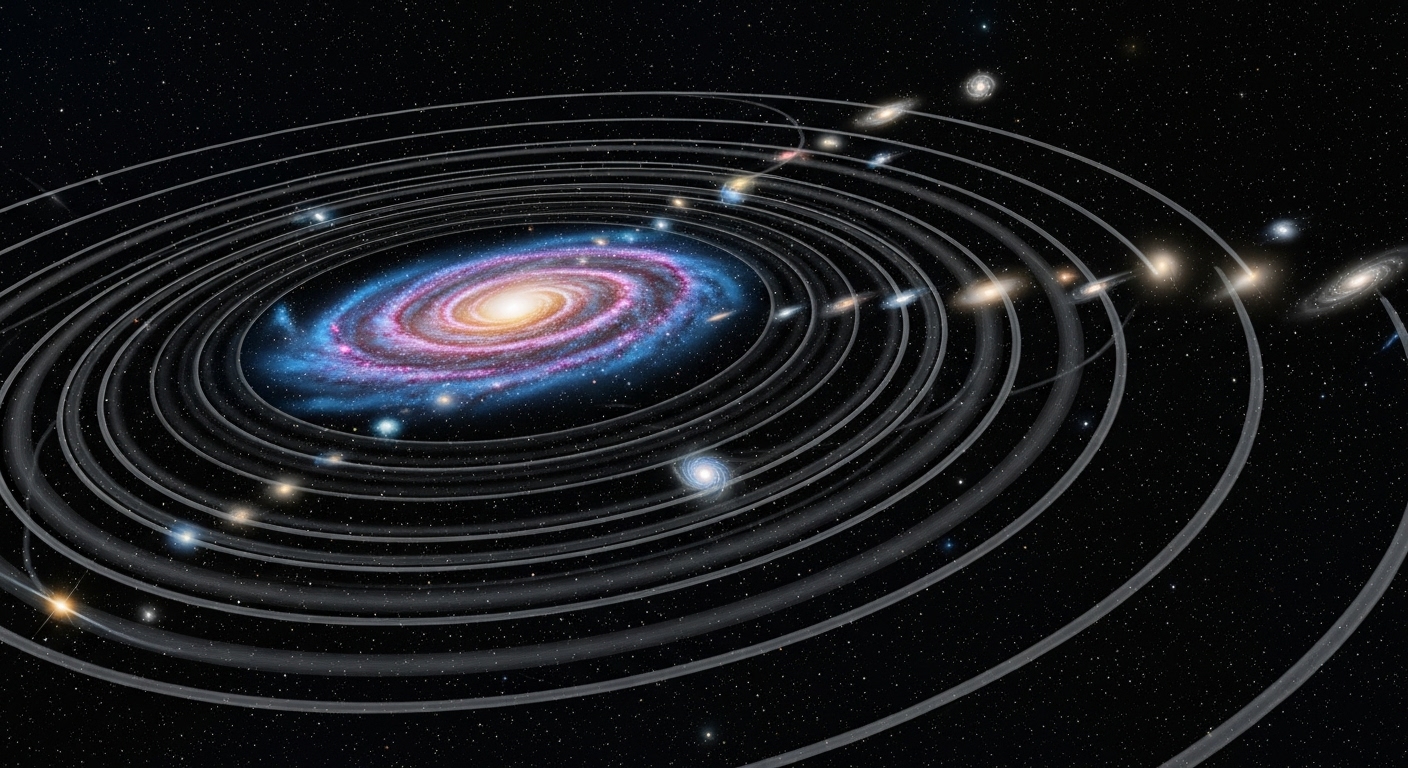

Ein zentraler Begriff ist die Fluchtgeschwindigkeit. Um der Erdanziehung zu entkommen und nicht zurückzufallen, muss eine Rakete mindestens 28.000 km/h erreichen – das ist die Geschwindigkeit für eine stabile Erdumlaufbahn. Für Reisen zu anderen Planeten steigt sie auf rund 40.000 km/h. Diese Geschwindigkeit zu erzeugen, erfordert nicht nur rohe Kraft, sondern auch smarte Planung: Der Startort spielt eine Rolle. Äquatornahe Startplätze wie das Kennedy Space Center in Florida nutzen die Erdrotation, die bis zu 1.670 km/h „gratis“ Schub liefert.

Die Bauweise einer Rakete: Stufen und Komponenten

Eine Rakete ist kein monolithisches Gebilde, sondern ein hochkomplexes System aus mehreren Stufen, die wie ein Baukastensystem funktionieren. Die meisten modernen Raketen haben zwei bis drei Stufen, jede mit eigenen Triebwerken und Treibstofftanks. Die erste Stufe ist der Riese: Sie trägt die gesamte Last, einschließlich der oberen Stufen, des Nutzlasts (z. B. Satelliten) und des Schutzkegels, der die Fracht vor Atmosphärendruck schützt.

Treibstoffe unterteilen sich in feste und flüssige Varianten. Feste Treibstoffe, wie eine Art Gummimischung aus Aluminiumpulver und Ammoniumperchlorat, sind einfach und zuverlässig – ideal für Booster, die den initialen Schub geben. Sie brennen einmal gezündet durch, ohne Pause. Flüssige Treibstoffe, wie Kerosin mit flüssigem Sauerstoff oder Wasserstoff mit Sauerstoff, erlauben mehr Kontrolle: Sie können gezündet, pausiert und neu gestartet werden. Kryogene Varianten (bei extrem niedrigen Temperaturen) sind effizient, aber anspruchsvoll in der Handhabung.

Die Struktur muss leicht und robust sein – oft aus Kohlefaser-Verbundstoffen –, da Treibstoff bis zu 85 % des Gesamtgewichts ausmacht. Die Raketen-Gleichung erklärt das Dilemma: Je mehr Treibstoff, desto schwerer die Rakete, desto mehr Treibstoff braucht man, um sie zu heben. Deshalb werden leere Stufen abgetrennt und fallen ins Meer oder werden wiederverwendet, wie bei SpaceX‘ Falcon 9.

Navigationssysteme mit Computern, Sensoren und Gyroskopen sorgen für Präzision. Sie korrigieren den Kurs in Echtzeit, basierend auf Position, Geschwindigkeit und Orientierung. Die Zuverlässigkeit ist entscheidend: Jede Komponente wird millionenfach getestet, um Katastrophen wie die Challenger-Explosion 1986 zu vermeiden.

Der Startablauf Schritt für Schritt

Ein Raketenstart ist ein orchestrierter Tanz aus Technik und Timing. Lassen Sie uns den Ablauf durchgehen – von der Zündung bis zur Umlaufbahn.

Vorbereitung und Countdown

Wochen vor dem Start werden Komponenten in sauberen Räumen montiert, vibriert und in Vakuumkammern getestet. Am Startplatz, z. B. auf Cape Canaveral, wird die Rakete aufgerichtet. Der Countdown beginnt Tage im Voraus: Treibstoff wird betankt (Kryogene Varianten laufen aus, daher Nachfüllen kurz vor dem Start), Software geladen und Wetter überprüft. Wind, Regen oder Blitze können alles stoppen. In den letzten Minuten: Umbilical-Kabel lösen sich, Triebwerke zünden kurz zum Test – und dann der Moment: Die Haltevorrichtungen explodieren, und die Rakete hebt ab.

Der Liftoff und die Aufstiegsphase

Bei T-0 zünden die Haupttriebwerke. Der Schub der ersten Stufe – oft Milliarden Newton – überwindet die Schwerkraft (ca. 9,8 m/s²). Die Rakete beschleunigt von 0 auf Hunderte km/h in Sekunden. Wasserstrahlen dämpfen den Lärm und Hitze auf der Plattform, Gräben leiten die Flammen ab. In den ersten 80–90 Sekunden durchquert sie die dichte Unteratmosphäre, wo Luftwiderstand am stärksten ist. Hier kommt der „Max-Q“-Punkt: Der maximale dynamische Druck, bei dem die Rakete am stärksten belastet wird (ca. 11–14 km Höhe).

Stufentrennung und Beschleunigung

Nach 2–3 Minuten brennt die erste Stufe aus und trennt sich – oft mit Fallschirmen oder Landegeräten für Wiederverwendung. Die zweite Stufe übernimmt, leichter und in dünnerer Luft. Der Schutzkegel (Fairing) wird abgeworfen, sobald die Atmosphäre endet (ca. 100 km Höhe). Die Rakete folgt einer gekrümmten Bahn, um tangential zur Erdoberfläche zu beschleunigen. Für die Erdumlaufbahn braucht es 8–10 Minuten: Die Geschwindigkeit steigt auf 28.000 km/h. Obere Stufen sorgen für Feinjustierungen, z. B. für geostationäre Orbits (36.000 km Höhe, 11.000 km/h).

Für interplanetare Missionen, wie zu Mars, wird der Start so getimt, dass die Erde und der Zielplanet optimal ausgerichtet sind – alle zwei Jahre für den roten Planeten. Die Rakete nutzt die Erdumlaufgeschwindigkeit (107.000 km/h um die Sonne) für einen Energiespar-Effekt.

Orbitaleinführung und Nutzlastfreigabe

Sobald die Orbitalgeschwindigkeit erreicht ist, trennt sich die Nutzlast. Satelliten kreisen dank des Gleichgewichts aus Trägheit (vorwärts) und Schwerkraft (nach innen). Die Rakete fällt zurück oder verglüht. Tracking-Stationen wie das Deep Space Network überwachen alles.

Herausforderungen beim Raketenstart

Raketenstarts sind Meisterleistungen, aber voller Fallstricke. Die Atmosphäre erzeugt Reibungshitze bis 1.600 °C – Schutzschilde und schnelle Aufstiege helfen. Vibrationen und Schubschwankungen testen die Struktur. Treibstoffeffizienz ist ein Kampf: Nur 15 % der Masse erreicht den Orbit, der Rest ist Ballast. Menschliche Missionen erfordern Redundanz: Fluchtpods und strengere Tests.

Wetterfenster sind eng: Nur Stunden pro Tag, Wochen pro Mission. Und Kosten: Ein Start kostet 50–400 Millionen Euro, abhängig von der Rakete.

Moderne Raketen und Innovationen in der Raumfahrt

Heutige Raketen wie die Falcon 9 (SpaceX) oder SLS (NASA) sind wiederverwendbar, senken Kosten dramatisch. Starship zielt auf Mars-Kolonien ab, mit Methan-Treibstoff aus lokalen Ressourcen. Kleine Raketen wie Electron (Rocket Lab) bedienen den Kleinsatelliten-Boom. Zukünftig: Elektrische Antriebe für oberen Stufen oder Luftstarts für Effizienz.

Diese Entwicklungen machen Raumfahrt zugänglicher – von Starlink-Internet bis Artemis-Mondlandungen.

Raketenstarts sind ein Triumph der Ingenieurskunst: Aus Feuer und Physik entsteht der Sprung ins Unbekannte. Sie verbinden uns mit dem Kosmos und treiben Innovationen voran. Ob für Wissenschaft, Kommunikation oder Erkundung – der nächste Start könnte Ihr Weltbild verändern. Bleiben Sie dran bei Weltraumwissen.com für mehr Einblicke in die Raumfahrt!

Quellen

- NASA Space Place: „How Do We Launch Things Into Space?“

- NASA Science: „Basics of Space Flight – Chapter 14: Launch“

- National Geographic: „Rockets and rocket launches, explained“

- Britannica: „How a launch vehicle works“